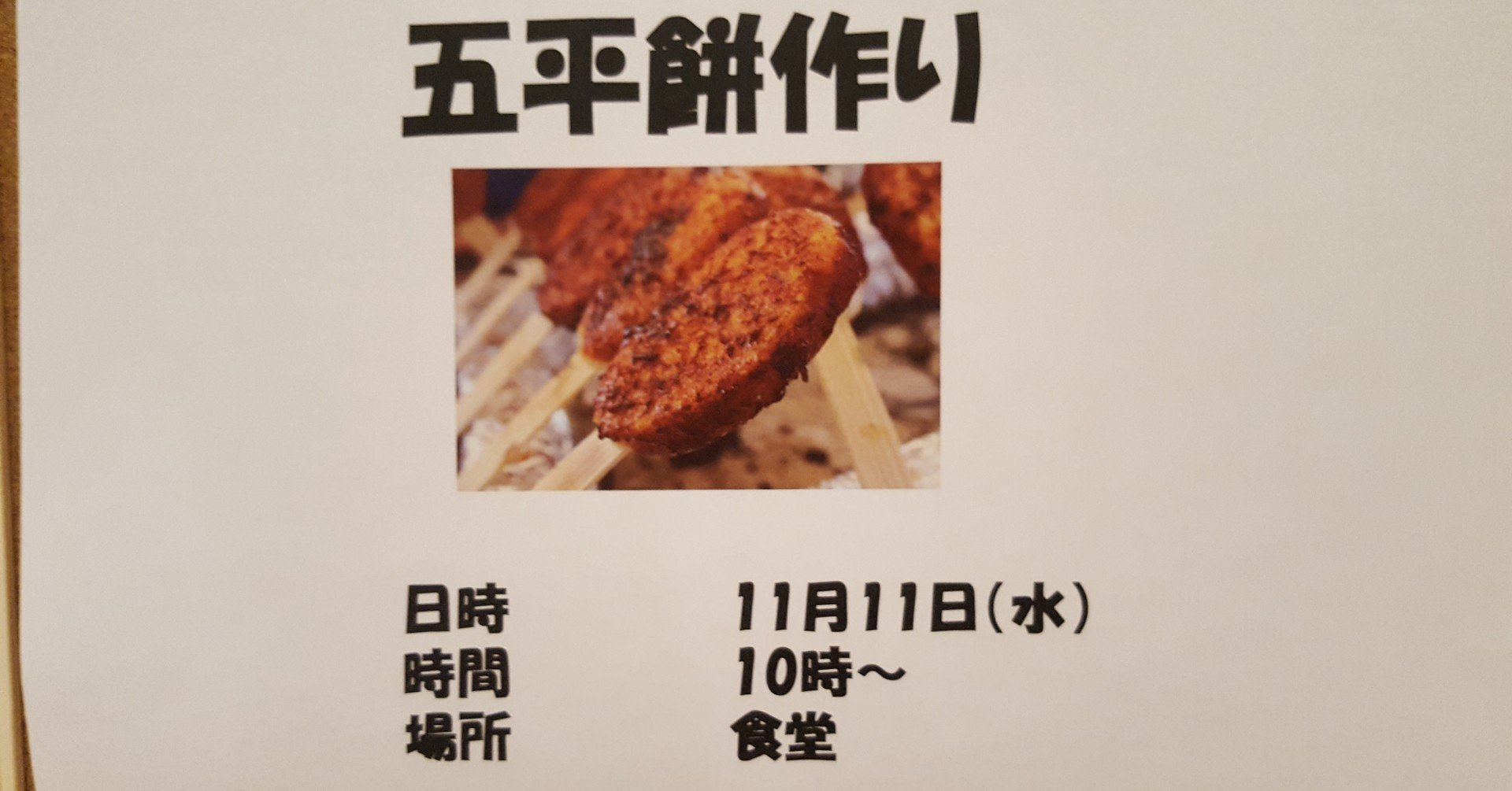

起源は明らかではないが、江戸時代中期頃には既にあったといわれている。 五平餅文化は、「塩の道」沿いに分布しており、塩尻市が境目となっている。 北信地域はおやき文化が根付いており、五平餅は木曽地域や南信地域を中心に食べられている。 伊那地域は暖かく竹藪が多いため、米を刺す串は竹串を使うことが多い。 一方、木曽地域では、以前は木曽五木の桧の串を使っていたといわれてお

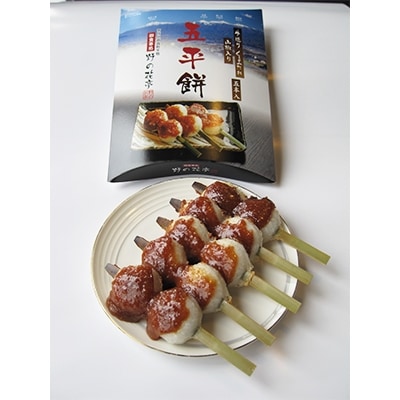

五平餅 発祥- 五平餅の起源については明らかになっていませんが、長野県の伊那谷や木曽谷でも古くから食されてきました。 伊那谷と木曽谷は中央アルプスをはさんで東西に位置します。 飯田市に出かけた際、市内にある「今宮半平」で、五平餅を食べてみました。 形は、二つの饅頭型を串に刺して焼いた「眼鏡型」です=トップの写真=。 胡麻タレ、味噌タレの風味が五平餅の美味しさを引き立 五平餅とは? 発祥の地や特徴について 五平餅は長野、岐阜、愛知などの中部地方の山間で生まれた料理で、江戸時代の中ごろには日本で食べ始められたとされています。 長野県では御幣餅と言われることもあります。 祭りでは子どもから大人まで全ての世代が食べていました。 五平餅は焼いたうるち米をつぶして餅に近い状態で平らにして、串に刺さってたれがついています。 岐阜

五平餅 発祥のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  | |

|  | |

|  |  |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

|  | |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

| ||

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  |  |

|  | |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

|  |  |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

|  |  |

「五平餅 発祥」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  |

「五平餅」とは、 中部地方 発祥とされる郷土料理で、潰したご飯を小判形に成形して棒につけ焼いたものに、 ゴマ 、 砂糖 などで甘く作った 味噌 ベースのたれを塗ってさらに焼き上げた食品です。 「五平餅」の形状は、地域によっては円盤形や 長方形 、 団子 状のものもあり、味付けも 4月17日は五平もち記念日 今回は 「五平もち記念日」 について解説していきます! なぜ4月17日が「五平もち記念日」なのかというと、 四(し)一(い)七(な)で「しもいな」の語呂合わせが由来 となっています。 下伊那とは長野県の地名であり、 下伊那地方の特産品が五平餅 なんです。

Incoming Term: 五平餅 発祥,

0 件のコメント:

コメントを投稿